别再说深圳没历史了 大鹏这个地方让你穿越回7000年前的深圳

2017年11月02日 07:20 来源:壹深圳

日前,

深圳考古鉴定研究所所长任志录、

著名考古学者张一兵,

以及《深圳古代史》一书作者陈海滨

分别接受采访时,

介绍并解析了咸头岭文化。

陈海滨认为,

从新石器时代中期直到先秦时期,

深圳地区便是广东一带的文化中心,

咸头岭文化便是重要的证据。

位于深圳大鹏半岛的咸头岭遗址,是距今约7000年前的文化遗存,是目前珠三角地区唯一一处可以比较全面反映新石器时代中期考古学文化面貌的遗址,也是深圳这座年轻城市的骄傲。因其具有典型性和代表性,学术界常将珠江三角洲地区同时期文化遗存统称为咸头岭文化。

深圳最早有人类活动的遗迹

人类发展的文化水准

以制造和使用石制工具为最早代表,

考古学上将早期人类历史分期的第一个时代

称为石器时代,

即从人类出现到铜器的产生。

而根据石制工具的制作特点和复杂程度,

又分旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代是指以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段,距今约三百多万年至一万年,其遗存在我国有元谋人遗址、山顶洞遗址以及广东的曲江马坝人遗址等。

新石器时代是指以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段,这一阶段发明了陶器、出现了原始农业和畜牧业。著名的新石器时代文化遗存,在中国有仰韶文化、河姆渡遗址、半坡遗址、大汶口遗址、良渚文化等等。广东主要新石器时代遗址则有封开黄岩洞遗址、阳春独石仔遗址、英德青塘遗址和曲江石峡遗址等。

新石器时代往往又分为早期、中期和晚期三个时段。一般认为,岭南新石器时代早期距今约12000年至7000年前,中期距今约7000年至5000年,晚期距今约5000年至4000年。深圳地区大致采用这种分期,其新石器时代晚期可延续至距今约3500年左右。

深圳地区

迄今发现最早的古人类文化遗存

即处于新石器时代中期,

最为著名的即为咸头岭遗址,

另外尚有

大黄沙遗址、下洞遗址、

小梅沙一区遗址、大梅沙遗址和月亮湾遗址等。

五次发掘咸头岭的往事

咸头岭文化

是1981年深圳博物馆在文物调查时发现的,

当时博物馆成立伊始,

因此对它的正式发掘是在几年之后。

深圳考古鉴定研究所所长任志录

此前关于深圳地区古代文明有很多说法,但如果没有考古发现来证实就只能属于猜测。前三次发掘没有木炭出土,因而没有做碳14测定,最后两次发掘,终于找到了科学测定的标本——碳14,可以确定咸头岭遗址距今约7000年到6000年(经树轮校正),为新石器时代中期,是深圳乃至环珠江口地区最重要的新石器遗存,也是深圳地区迄今发现最早有人类活动的遗迹。

面朝大海,背对山谷

咸头岭遗址

所处位置相对封闭。

北面是海拔约500米的求水岭,

东南侧有自东北向西南流向大海的迭福河,

西南350米是大鹏湾,

隔海与香港新界的东北部相对。

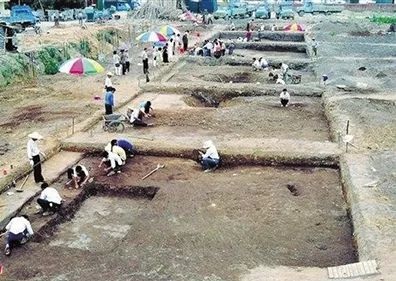

▲图为咸头岭遗址发掘现场。(资料图片)

迭福湾为大鹏半岛西岸的小海湾,基岩为晚侏罗纪燕山三期黑云母花岗岩,有一条断裂通过而发育了迭福河河谷。河谷全长约3.2公里,北侧有桔子坑等4条较大的山地河流注入。迭福湾的原始地形有三列与海岸线大致平行的沙堤。第三列沙堤为距今7000多年前海浪潮汐堆积形成,当时全球大暖,海平面比现今高约2米。其后海平面逐渐降低,海岸线西移,所堆积的第二、第一列沙堤高度较第三列沙堤低。

深圳考古鉴定研究所所长任志录

咸头岭遗址主要位于第三列沙堤和第二列沙堤的部分区域,其出土新石器时代遗物,第三列沙堤所出遗物的年代早、晚都有,而第二列沙堤所出遗物的年代则基本偏晚,这与沙堤的形成年代也相吻合。

面朝大海、背对山谷,

这是先民选择咸头岭居住的原因,

也是咸头岭文化形成的原因。

“

沙堤有效拦阻海水,可以免遭海浪侵袭,而迭福河及其形成的泻湖的淡水则提供了生活与生产水源。东北部形成的沉积小平原,提供了初步的种植条件;西南面的大海可以进行捕捞;周围的丘陵山岗则有丰富的采集和狩猎资源。

”

总之,

咸头岭遗址的自然环境

非常适宜人类生存。

咸头岭发现了什么

▲咸头岭墓葬出土的鸡形提梁壶。(资料图片)

▲白陶代表史前制陶工艺的最高水平。

图为咸头岭出土的白陶盘。

据介绍,

咸头岭遗址总面积约1.3万平方米,

其中发掘面积近2300平方米,

是目前珠江口沿岸同类型遗址中

发掘面积最大的一处。

《深圳古代史》作者陈海滨

咸头岭出土的陶器和石器的工艺制作水平和审美水平已经相当高了。大量陶器的出土说明当时已经人口众多,众多人口聚居又表明当时人们已经具备较强的生产能力,能够获取足以让他们生存的食物。同时有迹象表明,咸头岭一带捕捞业占有重要的经济成份,而且开始出现原始农业。

重新认识深圳古代史

▲陈海滨在咸头岭遗址实地考察。(陈海滨 供图)

任志录、陈海滨等介绍说,到目前为止,在环珠江口地区发现的20多处新石器时代中期文化遗存中,咸头岭遗址年代较早、最具典型性和代表性,是对周围文化遗存有较强辐射力的一个高规格、中心性聚落遗址,是珠三角地区目前唯一一处可以比较全面反映新石器时代中期考古学文化面貌的遗址,为本地区距今7000年至6000年前后考古学文化的分期和断年树立了标尺,为探索本地区古文化的起源提供了重要线索。早在上世纪90年代初,北京大学古代文明研究中心的李伯谦教授将其命名为“咸头岭文化”,这一称谓逐渐被学术界所认同。

2006年,

咸头岭遗址被国家文物局

评选为“中国十大考古新发现”;

2007年,

它又被中国社会科学院考古学论坛

评为2006年度“中国六大考古新发现”。

《深圳市博物馆基本陈列·古代深圳》在介绍新石器时代中期文化遗存时称:可以说咸头岭遗址是一把钥匙,它是深入认识珠江三角洲地区新石器时代中期考古学文化的关键,通过对该遗址的深入研究,有望为解决一些久而未决的岭南史前考古的问题提供重要的线索。

陈海滨认为,

咸头岭遗址充分表明,

早在约7000年前,

深圳地区已经有较大规模、较强生产能力、

较高审美水平的人类生存,

已经是广东一带的文化中心。

《深圳古代史》作者陈海滨

咸头岭遗址是深圳这座年轻城市的骄傲,时至今日,关于深圳古代史,如果我们还纠结于有没有历史、是不是文化荒漠、是不是小渔村等话题,显然会贻笑方家。

内容来源:深圳商报

- 相关新闻