太空漫步和高精尖技术“再生”食物龙岗全都有

2017年09月12日 07:35 来源:深圳晚报

在深圳市太空科技南方研究院火星沙盘上,5个太空舱模型、众多航天员活动的场景栩栩如生。

太空舱内部完全模拟真实的太空生活。

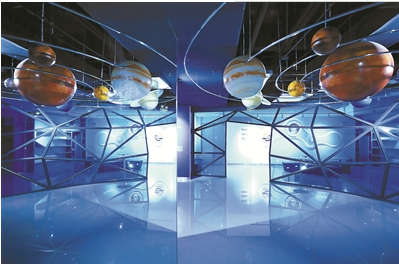

太阳系星体在镜子的折射下让人感觉美不胜收。

太空舱培育的小番茄让人垂涎欲滴。

深圳晚报记者 易芬/文 陈玉/图

在电影《火星救援》里,独居火星的航天员计算氢气、氧气怎么合成水分,看着土豆苗一点点长大。在深圳你也可以看到这个场景,甚至看到更丰富的太空环境下植物的生长姿态。恰逢第五届深圳国际低碳城论坛召开,深晚记者走进了位于龙岗坪地的深圳国际低碳城最早进驻的机构——太空科技南方研究院。这里上千平方米的展厅,让人仿佛置身浩瀚宇宙,各类充满科幻感的实物及模型,杨利伟等航天明星的签名册和照片,一步步展示着神秘的航天员的生活和工作,演示太空漫步时地球人的生命如何得到保障。

踏进大厅,玻璃地面下的火星沙盘上,5个太空舱模型、众多航天员活动的场景栩栩如生,再往前,就是太空舱的“真身”了,内部完全模拟真实的太空生活。去年,这里进行了“绿航星际——4人180天受控生态生保系统集成实验”。6个月时间里,4名志愿者180天都待在里面吃喝拉撒做实验,志愿者还进行航天员的太空生活模拟,进行失眠监测、健康大数据监测、太空细胞试验等。

在太空舱里,食物、水、大气通过各类高精尖的技术“再生”,产生的废物则循环利用,志愿者在里面模拟太空环境种植了大量的植物。在展厅二楼,一系列绿色植物就是原本就在太空舱内的“试验品”,它们长得好好的,现在被移植出来,依靠一片人工光源继续生长,现在小番茄都结了红彤彤的果子。

太空里,除了一些植物外,很多好吃的食物尤其是荤菜等是需要自带的,这就是航天食品了。展厅里可以见到各类包装严实的太空食品——胡萝卜鸭肉、藜麦桂花粥、芒果汁、红豆薏仁泥、青椒肉丸、裙带蛋花汤……体积都特别小,包装得严严实实,这些食品,航天员都是用吸管吸进嘴里。

走在太空科技南方研究院的展厅里,觉得脑洞大开的同时又会感到脑袋不够用,这里的各种航天技术实验,都在积极朝着造福普通人的目标发展和转化。比如,航天员穿的肌肉健康保护服,即企鹅服,可以应用于高海拔旅游人群、登山人群、久坐人群。航天员专用的直立倾斜试验系统可评价临床有昏厥史等患者的立位耐力、心血管自主调节功能,实现这些患者早期预警及健康管理。

目前,太空科技南方研究院正在努力成立技术转化平台,将资源循环利用、都市绿色农业、应急生保技术成果转化、生态科技住宅应用和低碳工程技术创新中心融入到深圳产业经济发展中。

个体防护与救生技术也催生了一系列产品,如航天服、液冷服、消防服、特种头盔、高空供养设备、急救呼吸设备、新型呼吸器、医疗康复设备、高低氧训练和特种救生设备等。

- 相关新闻