我的深圳故事 | 丁全:三十余载匠心筑梦,深耕古建筑守护传承

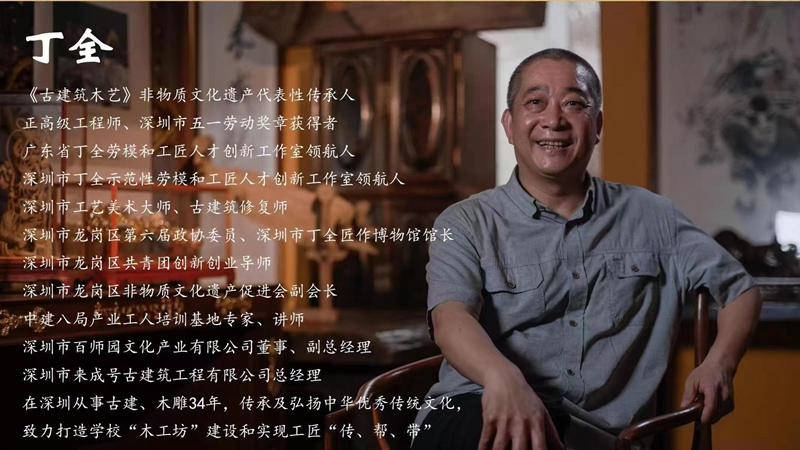

2025年06月18日 17:03 来源:深圳新闻网深圳新闻网2025年6月18日讯(记者 张凡 通讯员 关燕妮)在深圳这座以创新闻名的城市,有一位匠人用三十余年的坚守,为现代都市留存了一抹古韵。他是丁全,深圳市来成号古建筑工程有限公司技术总监、龙岗区非遗传承人,更被人称作古建筑修缮技艺的“活化石”。从木工学徒到正高级工程师,从专利发明人到非遗教育推广者,他的故事,是传统与现代交融的深圳缩影。

一把凿刀雕出的工匠之路

1992年,20岁的丁全踏入建筑行业时,深圳正值改革开放浪潮。当高楼大厦拔地而起,他却将目光投向日渐式微的古建筑。“那时没人愿意学木构修缮,觉得是‘老古董’。”丁全回忆。为掌握濒临失传的斗拱技艺,他跑遍岭南地区测绘古建,甚至自费去潮州学习木雕。

这份执着最终结出硕果。他发明的“木构件原位防腐法”将古建筑寿命延长3至5倍,为单位节省维护费用超千万元;研发的6项外观专利应用于文创产品,创造产值数百万元。在深圳广府建筑与潮汕建筑的对比研究中,他提出“保护性创新”理念,相关论文被权威期刊收录。“古建筑不是标本,要在使用中传承。”丁全说。

一座博物馆点燃的文化薪火

2018年,丁全自筹资金创办匠作博物馆,将专业工具、古建模型搬进展厅。馆内《古建筑水艺》体验课上,学生们用传统榫卯拼装斗拱;《匠作工具》课程中,孩子们亲手打磨木雕纹样。开馆至今,博物馆接待游客超3万人次,其中未成年人占四成。

他的课堂还延伸到更远处:为龙城街道残疾人设计“斗拱乐高”非遗体验,带东部公交职工家庭研学工匠精神,甚至在直播间向400多万网友展示潮州木雕技艺。2022年元宵节非遗直播中,他演示的“虾蟹篓”木雕技法引发刷屏:“原来传统手艺这么酷!”

一条产教融合的创新路径

“传承不能只靠情怀,要让人靠手艺吃饭。”丁全探索出一条“非遗+乡村振兴”之路。在东莞茶山镇,他培训村民制作木雕文创,带动数十户家庭增收;在广东南华工商职业学院,他与百名教师结对,将古建技艺融入现代建筑课程。在丁全的徒弟、学生中,许泽燕以作品《凤凰涅槃》获国家级设计大奖,中学生童若飞的艺术展作品被央视报道。

如今,他领衔的劳模创新工作室已成为建筑工人培训基地,采用“理论+实操+施工模拟”模式,年培训超500人次。深圳中学的木工坊里,学生们用数控机床复刻传统纹样,这正是丁全推崇的“老手艺新表达”:“用现代工具传承古法精神,才是真正的守正创新。”

匠心如灯,照亮传统与现代的边界

从专利证书到非遗奖章,从博物馆馆长到乡村振兴带头人,丁全的身份在变,初心未改。他说:“深圳的‘新’,在于敢让老树发新芽。”在他的蓝图中,未来将建立全国首个古建筑数字档案库,用3D技术永久保存岭南民居的精髓。

“厚诚于心,精致于手”是丁全的座右铭。在机器轰鸣的深圳,他始终保持着匠人的安静与专注,以一己之力守护着城市的文化根脉。正如他常对徒弟说的:“手艺会老去,但匠心永远年轻。”

- 相关新闻